投資助言業に該当するかどうかは、「業種名」や「媒体(ブログ・SNS・メルマガ等)」ではなく、①助言の対象、②助言の内容、③提供方法、④報酬構造という複数の要素を総合的に見て判断されます。本ページでは、まず判断の基本フレームを整理したうえで、実際に寄せられた相談事例をもとに、登録要否の考え方を解説します。

ご自身の業務が該当するかどうかを検討する際の参考として、ぜひご活用ください。

投資助言業該当性の基本判断フレーム

投資助言業に該当するか否かは、以下の4つの要件を基に総合的に判断されます。

投資助言業該当性の基本判断フレーム

- ① 助言の対象

有価証券/デリバティブ/暗号資産(現物・デリバティブ)など - ② 助言の内容

価格・価値評価/売買タイミング/投資判断への影響度 - ③ 提供方法

不特定多数/会員制/個別性の有無/継続性 - ④ 報酬・収益構造

直接課金/間接収益(広告・成功報酬)/利益連動型

Q1.投資に関するオンラインサロンを主催したいのですが、投資助言・代理業への登録は必要ですか?

A1. アドバイスの対象となる金融商品や収益構造によって、登録が必要となる可能性があります。

✅ 登録が必要となるケースの判断ポイント

オンラインサロンの形式(LINE、YouTubeなどのSNS利用)にかかわらず、アドバイスの対象となる金融商品の種類によって、登録の要否が異なります。

- 株式などの有価証券を対象とする場合

→ 株価や企業価値などに言及し、投資判断に影響を与える情報提供を行う場合は、投資助言・代理業に該当する可能性があります。 - FXやCFDなどのデリバティブ取引を対象とする場合

→ 売買タイミングやポジションの取り方など、具体的な投資判断に関する助言を行う場合は、登録が必要とされます。

このように、「何を対象に、どのような助言をするか」が判断の分かれ目となります。また、サロンという名目でも助言性が認められる場合は、投資助言業に該当すると判断されます。

💰 報酬の受け取り方にも注意

- オンラインサロンの会員から直接報酬を受け取っていない場合でも、広告主など第三者から報酬を得て投資助言を行う場合は、登録が必要と判断される可能性があります

⚠ 登録後に課される制約にも留意

- 投資助言・代理業に登録すると、主催者やその役職員は、株式の短期売買やFXなどの投機的取引を業として行うことが禁止されます(金融商品取引業者としての制約)

🧭 オンラインサロン主催の判断材料として

- 日常的に投機的取引を行って生計を立てている方にとっては、登録によって現在の収益モデルが制限される可能性があります

- そのため、オンラインサロンの内容が登録を要する投資助言に該当する場合、登録によって得られるメリットと、制約によるデメリットを慎重に比較検討することが重要です

📘 補足情報

登録の要否は、提供する情報の内容・収益構造・業務実態によって個別に判断されます。

不安がある場合は、事前に専門家や当局への相談をおすすめします。

Q2.自動売買ツール(EA)を提供するには、投資助言・代理業への登録が必要ですか?

A2. 提供方法やサービス内容によって、登録が必要となるケースがあります。以下に代表的な事例を紹介します。

① 不特定多数への売り切り販売の場合

- EAを不特定多数に対して単体で販売するだけで、継続的な助言や情報提供を伴わない場合

→ 一般的には投資助言・代理業には該当しないと考えられます - ただし、販売後に継続的な投資情報の提供やサポートを行う場合

→ 登録が必要となる可能性があります

② 会員制での販売・レンタルの場合

- EAを特定の会員向けに販売・レンタルする場合

→ 投資助言・代理業に該当する可能性が高く、登録が必要と考えられます - また、会員が他の人にEAの利用を勧誘する行為も、

→ これは、行政見解の一例ですが、北海道財務局の注意喚起によれば、投資助言に該当する可能性があるとされています

③ 継続的なアップデートや投資判断に関する配信を行う場合

- EAのロジック改良や投資判断に関するデータ配信など、継続的なサービス提供を行う場合

→ 登録が必要です - 一方、以下のような技術的サポートのみであれば、登録は不要と考えられます:

- ダウンロード・インストール方法の案内

- バグ修正やOS対応パッチの配布

- 外部アプリとの互換性対応

④ 利益連動型の報酬を受け取る場合

- 顧客がEAを利用して得た利益の一部を報酬として受け取る場合

→ 継続的な課金とみなされ、投資助言・代理業に該当する可能性が高まります

⚠ ご注意ください

EAの提供が投資助言・代理業に該当するかどうかは、提供形態・契約内容・実態に応じて個別に判断されます。つまり、「EAそのものではなく“提供後の関与”が問題」になる点にご注意ください。

提供を検討されている方は、事前に専門家や当局への相談を行うことを強くおすすめします。

Q3.暗号資産を対象にした助言を行うには、投資助言・代理業への登録が必要ですか?

A3. 助言の対象が「現物」か「デリバティブ」かによって、登録の要否が異なります。

✅ 現行制度における判断ポイント

- 現物暗号資産(例:ビットコイン、イーサリアムなど)に関する助言

→ 現物は「金融商品」ではなく、資金決済法の対象となるため、

→ 投資助言・代理業への登録は不要です(※法改正によって暗号資産が金融商品に位置付けられる可能性があり、この場合は、投資助言・代理業への登録が必要になる可能性があります) - 暗号資産デリバティブ取引(例:レバレッジ取引、先物など)に関する助言

→ 2020年5月1日施行の改正金融商品取引法により、

→ 金融商品として規定され、登録が必要となりました

⚠ 実務上の注意点

- 助言対象が「現物」か「デリバティブ」かの判別は、提供する情報の内容や文脈によって曖昧になることがあります

- 特に、価格予測や売買タイミングに関する言及がある場合は、デリバティブ取引とみなされる可能性があるため慎重な判断が必要です

🧭 今後の制度変更の見通し(2025年以降)

- 2025年6月25日、金融庁の金融審議会総会にて、暗号資産を金融商品取引法(金商法)に移行する方向で本格的な検討が開始されました

- 今後のスケジュール(予定):

- 2025年11月末:審議会報告書のとりまとめ

- 2025年12月:税制改正大綱への反映

- 2026年通常国会:法案提出・成立を目指す

- 制度変更が実現した場合、現物暗号資産に関する助言も登録対象となる可能性があります

📘 関連情報のご案内

- より詳しい実務解説は、当サイトのブログ記事「【解説】暗号資産に関する助言を行う際の注意点」にて掲載しています。

- また、制度改正の議論内容については、Coin Choiceのコチラの記事も参考になります。

Q4.セキュリティトークンを対象にした助言は、投資助言・代理業に該当しますか?

A4. はい、セキュリティトークンは有価証券として位置づけられており、その価値等に関する助言は投資助言・代理業に該当します。

✅ セキュリティトークンの法的位置づけ

- セキュリティトークンは、ブロックチェーン技術を活用してデジタル化された有価証券です

- 一般的な暗号資産と混同されがちですが、

→ 2020年5月1日施行の改正金融商品取引法により、正式に「有価証券」として規定されました

⚠ 助言が該当する理由

- 有価証券に該当するため、その価値や価格、投資判断に関する助言を行う場合は、

→ 投資助言・代理業への登録が必要となります - 形式がデジタルであっても、法的には株式や債券などと同様の扱いとなる点に注意が必要です

🧭 誤解されやすいポイント

- セキュリティトークンは「暗号資産っぽいもの」として認識されがちですが、

→ 実態と法的分類は異なります

→ 暗号資産(現物)に関する助言は登録不要ですが、セキュリティトークンは登録が必要です

Q5.ブログで投資情報を提供する場合、投資助言・代理業への登録は必要ですか?

A5. 一定の条件を満たしていれば、ブログやホームページで投資情報を提供しても、投資助言・代理業には該当しないとされています。

✅ 登録不要とされる条件(以下の4つすべてを満たす場合)

- 会員登録が不要であること

- 誰でも自由にアクセスできる状態であること

- 不特定多数が随時に情報を入手できる状態であること

- 閲覧が無料であること

これらの条件をすべて満たしていれば、情報提供が「個別の投資判断の助言」とはみなされにくく、登録の必要性は低いと考えられます。

⚠ 実務上の注意点

- 上記の条件を満たしていても、情報の内容や提供方法によっては登録が必要と判断されるケースもあります

- 特に、特定の銘柄や売買タイミングに関する具体的な助言を行っている場合は、注意が必要です

📘 補足情報

ブログやホームページでの情報提供が投資助言に該当するかどうかは、個別具体的な事案ごとに判断されます。

詳細な解説は、当サイトのブログ記事「ホームページやブログで投資情報の提供を行う際の注意点」にてご紹介していますので、ぜひご参照ください。

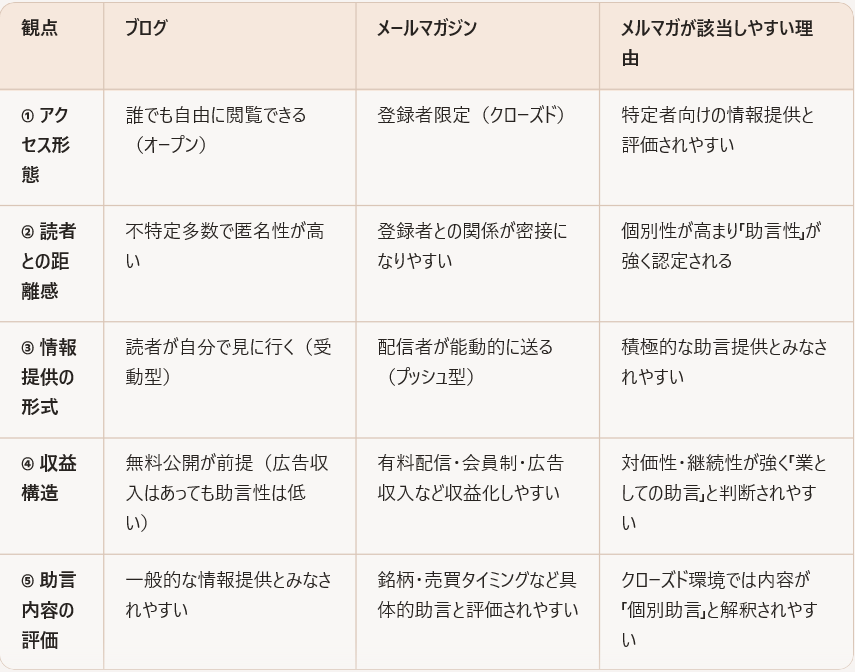

Q6.メールマガジンで投資情報を配信する場合、投資助言・代理業に該当しますか?

A6. メールマガジンによる投資情報の提供が、投資助言・代理業に該当するかどうかは、配信の内容や形式によって判断されます。

✅ 該当する可能性が高いケース(登録が必要とされる場合)

以下のような配信形態は、投資助言・代理業に該当する可能性が高いとされています:

- 金融商品の価値や分析に基づき、具体的な投資判断を助言する内容を含む場合

- 有料配信で、特に月額課金制や会員登録制を採用している場合

- 単発契約(売り切り型)でも、内容によっては該当性が問われる(実務上はグレーゾーン)

- 無料配信でも広告収入を得ている場合は、業としての継続性が認められ、該当する可能性あり

✅ 該当しないとされるケース(登録不要とされる場合)

以下のようなケースでは、投資助言・代理業に該当しないとされています:

- 有価証券以外の金融商品(例:オプションの対価、指標の動向など)に関する情報提供のみ

- 無料で配信し、かつ広告収入などの対価を得ていない場合

⚠ 実務上の注意点

メールマガジンは「読者との関係性が密接で、個別性が高くなりやすい」ため、ブログよりも助言性が認定されやすい傾向があります。

そのため、形式が無料でも、内容や収益構造によっては該当する可能性があるため、慎重な判断が求められます。ブログとメルマガのリスクを比較したい方は、「ブログとメルマガの投資助言・代理業該当性リスク比較表」もご確認ください。

📘 補足情報

より詳しい判断基準や実務上の留意点については、当サイトのブログ記事「メールマガジンによる投資情報提供の注意点|規制と対応策」にて詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

投資助言業該当性の判断は、「登録が必要かどうか」だけでなく、将来の事業展開・収益モデル・発信手法にも影響します。

コレクト金融法務コンサルタント事務所では、単なる登録可否の判断にとどまらず、ビジネス設計全体を踏まえた実務的な助言を行っています。ご関心のある方は、以下よりコンサルティングサービスの詳細をご覧ください。