投資助言・代理業の登録は、金融商品取引法に基づく厳格な審査を経て行われるものであり、単なる「届け出」ではありません。私はこれまで、登録支援の実務を通じて多くの事業者様と向き合ってきましたが、登録の成否は「事前準備の質」に大きく左右されると痛感しています。

この記事では、登録までの流れを「申請書類の準備前」「登録審査中」「登録審査後」の3ステップに分けて、注意点や実務上のポイントをわかりやすく解説します。個人・法人を問わず、投資助言業に関心のある方にとって有益な内容となるよう、チェックリストや収支モデル、失敗例なども交えてご紹介します。

📝 記事概要

投資助言・代理業の登録は、金融庁の厳格な審査を経て初めて認められる専門業務です。本記事では、金融法務の専門家が実務経験に基づき、登録までの流れと注意点を「申請前」「審査中」「登録後」の3ステップに分けて詳しく解説します。

✔ 登録要件のチェックリスト

✔ 収支モデルの試算例

✔ 登録後の業務体制整備

✔ よくある失敗例と対策

✔ 参考リンク付きで実務に直結

登録はゴールではなくスタート。登録前の準備が、登録の成否だけでなく、登録後の業務の安定性と信頼性を左右します。個人・法人を問わず、投資助言業に関心のある方にとって、実践的なヒントが詰まった一記事です。

◇申請書類の準備前にすべきこと

① ビジネスプラン構築と登録要件の確認(最重要)

登録の成否を左右するのがこの段階です。以下のような観点から、事業の実現可能性と登録要件の充足状況を確認しましょう。

🔍 登録要件チェックリスト(抜粋)

- [ ] 登録拒否事由に該当しないか確認済み

- [ ] 人的構成要件(常勤役職員2名以上)を満たしている

- [ ] 主要メンバーの代替体制を確保している

- [ ] 収支計画上、持続可能なビジネスモデルである

- [ ] 顧客ターゲットと提供手法が明確である

💰 収支モデルの試算例(個人事業者向け)

月間顧客数:10名

顧問料:2万円/人

売上:20万円/月

支出:人件費10万円、事務所賃料5万円、その他経費3万円

営業利益:2万円/月(営業保証金や税金を考慮すると赤字の可能性)

このように、顧客数が少ない場合は収益性が低くなりがちです。登録にかかるコストや維持体制を踏まえ、経済合理性を冷静に判断する必要があります。

② 財務局への事前相談と申請書類の準備

事前相談は任意ですが、登録審査を円滑に進めるためには非常に有効です。財務局からの指摘を受けて、ビジネスプランの修正につながることもあります。

申請書類の作成は、登録実績が豊富な専門家(行政書士等)に依頼することを強く推奨します。書類に不備があると修正を求められるだけでなく、虚偽記載があれば登録後に取消されるリスクもあります。

③ 申請書類の提出

申請者の主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に提出します。書類に不備がなければ、登録審査に進むことができます。

◇登録審査中に準備すべきこと

登録審査には通常2カ月程度とされていますが、実際にはそれ以上かかることが多いです。この期間中に、登録後の業務開始に向けた準備を進めましょう。

④ 修正依頼・財務局からの問い合わせ対応

登録審査中には、申請書類の修正依頼や追加の問い合わせが入ることがあります。支援を依頼している専門家と連携し、迅速かつ丁寧に対応しましょう。対応の質によって審査期間が大きく変わることもあります。

◇登録審査後にすべきこと

⑤ 営業保証金の供託

登録完了後、速やかに営業保証金として金500万円を供託する必要があります。

⑥ 金融ADR対応のための加入

登録後は、以下いずれかへの加入が義務付けられています。

- 一般社団法人日本投資顧問業協会(令和8年4月1日より「資産運用業協会」に移行予定)

- 弁護士会紛争解決センター

⑦ 投資助言・代理業の業務開始

登録完了後、いよいよ業務開始です。ただし、開始前に以下のような体制整備が必要です。

◇業務開始に向けた体制整備と内部規程の整備

- 📄 契約書雛形(投資顧問契約書、重要事項説明書など)の整備

- 🗂 顧客管理・助言記録の保存体制(Excel、クラウド、CRM等)

- ⚖ 利益相反管理、苦情処理、情報管理等に関する内部規程の整備

- 📝 金融庁・協会からの報告義務に対応する体制の構

◇よくある誤解・失敗例(実務経験より)

- 「登録すればすぐに顧客が集まると思っていたが、実際は営業活動が必要だった」

- 「人的構成要件を満たすために形式的に人を置いたが、審査中に辞退され登録が頓挫した」

- 「申請書類の記載ミスにより、審査が大幅に遅延した」

こうした失敗は、事前準備と専門家の選定で防ぐことが可能です。

◇まとめ:登録はスタートライン、準備がすべてを左右する

投資助言・代理業の登録は、単なる「資格取得」ではなく、金融庁の厳格な審査を経て認められる「業務開始のスタートライン」です。登録までの所要期間は、早くても6カ月、長ければ1年以上かかることもありますが、重要なのは「時間」よりも「準備の質」です。

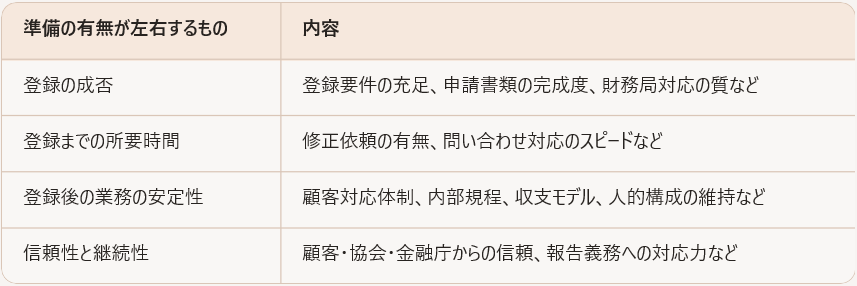

事前準備の有無は、以下のすべてに影響します:

登録はゴールではなく、助言業務の「本番」の始まりです。登録後に安定的かつ継続的に業務を行うためには、登録前から「登録後を見据えた準備」が不可欠です。

特に以下の点は、登録後の成功を左右する重要な要素です:

- 人的構成要件を安定的に維持できる体制

- 顧客管理・記録保存・契約書整備などの業務インフラ

- 利益相反管理・苦情対応・情報管理などの内部規程

- 現実的な収支計画と営業戦略

これらを怠ると、登録後に業務が停滞したり、協会や金融庁からの指導を受ける可能性もあります。

投資助言・代理業の登録を目指す方は、「登録すること」だけでなく「登録後にどう運営するか」までを見据え、万全の準備を整えてから挑戦されることを強くお勧めします。

💬 投資助言・代理業登録に関するQ&A

Q1. 登録に必要な人的構成要件とは何ですか?

A1. 常勤の役職員が2名以上必要です。うち1名は業務管理責任者として、一定の実務経験や資格が求められます。形式的に人数を揃えるだけでは不十分で、継続的に体制を維持できることが重要です。

Q2. 個人事業主でも登録できますか?

A2. 可能です。ただし、法人と同様に人的構成要件や営業保証金(500万円)の供託が必要です。収支計画や業務体制を十分に整えたうえで、登録の経済合理性を慎重に判断する必要があります。

Q3. 登録までにどれくらい時間がかかりますか?

A3. 早くて6カ月、長い場合は1年以上かかることもあります。事前相談や申請書類の修正対応、財務局とのやり取りによって期間が変動します。準備の質が所要時間を大きく左右します。

Q4. 登録後すぐに業務を開始できますか?

A4. 登録完了後、営業保証金の供託と金融ADR機関への加入が必要です。その後、契約書の整備や顧客管理体制の構築などを済ませてから業務開始となります。登録はスタートラインであり、業務開始には別途準備が必要です。

Q5. 登録支援を依頼する専門家はどう選べばよいですか?

A5. 投資助言・代理業の登録実績が豊富な行政書士や専門家を選ぶことをおすすめします。登録実務は専門性が高く、経験の浅い支援者では対応が難しい場面もあります。過去の支援件数や金融法務の知見を確認しましょう。

Q6. 金融ADR制度対応のために日本投資顧問業協会」または「弁護士会紛争解決センター」に加入しなければならないと聞きました本当ですか?

A6. はい。登録後は、金融ADR対応のために「日本投資顧問業協会」または「弁護士会紛争解決センター」への加入が義務付けられています。令和8年4月以降は「日本投資顧問業協会」は「資産運用業協会」へ移行予定です。

Q7. 登録後の報告義務にはどんなものがありますか?

A7. 業務開始後は、金融庁や協会への定期的な業務報告、顧客対応履歴の保存、利益相反管理などが求められます。これらに対応するための内部規程や業務フローの整備が不可欠です。

参考資料

・関東財務局ホームページ:登録に係るQ&A(投資助言・代理業)

関連ページ

・【2025年度版】投資助言・代理業に登録するための人的構成要件まとめ

・【入門】投資助言・代理業と金融ADR制度について

・【解説】登録取消を防ぐには?投資助言・代理業で見落とされがちな人的要件と回避策

・個人事業主でも登録できる?投資助言・代理業登録の必要条件と現実

・一般社団法人資産運用業協会の設立決議を受けて一般社団法人日本投資顧問業協会に所属している投資助言・代理業者が2026年4月1日に向けてやるべきこと

✍ 執筆者プロフィール

金融法務コンサルタント。元行政書士として、IFA登録や投資助言・代理業登録の支援実績多数。

現在は、ブログ・noteを通じて、金融ビジネスに関わる実務家向けに、制度解釈や実務上の注意点を中心とした情報発信を行っています。現在公開中の有料note記事は、投資助言/IFA有料note紹介で紹介していますので、ご興味のある方は、ご覧ください。

本サイトでは、可能な限り一次情報・実務視点に基づいた解説を行っていますが、個別事案については一般論だけでは判断が難しいケースも少なくありません。そのような場合に限り、筆者が提供している金融法務コンサルタントサービスにおいて、制度上の位置付け整理やリスクの考え方についての整理支援を行っています。

本サイトでは、投資助言・代理業、IFAビジネス、投資情報発信に関する法務・コンプライアンス情報を解説しています。

ただし、個別の事業形態や状況によっては、情報だけでは判断が難しいケースもあります。そのような場合の補足的な選択肢として、コレクト金融法務コンサルタント事務所では、個別整理を目的としたコンサルティングを行っています。

コメント